げんちゃんの同級生で自衛隊に行った泉くんの話

ほとんど、ママ友ができなかったげんちゃんの高校で、唯一卒業後に交流している同級生のお母さんがいます。

入学式の時、私の隣に座られたママに、私が声をかけ、ライン交換をさせていただいたのが縁でした。お母さんの子供さんは泉君(仮名)

入学式の時、泉くんは少し太っていて、彼の視線はとても虚ろでした。何を見ているのか、まるで自分の世界に入っているかのように、その目はげんちゃんより、どんよりしていました。泉くんは、もしかしたらげんちゃんよりも重症なのかもしれないと、私は勝手に思いました。(過去のブログで覚えている人もいるでしょうか)

高校2年生文化祭での出来事

それから随分経って、2年生の文化祭に行きました。文化祭の出し物に、サバゲー銃の射撃屋さんというのがありました。サバゲーで使う本格銃を使った的当てゲームでした。

立ち止まって見ていると、1人の小柄だけど、きりっとスリムで引き締まった男の子が、私に話しかけてきました。

「おばさん、的当てやっていきませんか」

その男の子は、精悍な顔で、まっすぐ私の顔を見つめています。

私は、この学校にも、ずいぶんしっかりとした、礼儀正しい子がいるんだな~と、感心しながら、その子と話を始めました。

少し話すと、やがて彼は、自分の話をし始めました。

「おばさん、僕、自衛隊に入りたいんです。国のためになることをしたいんです。社会人のサバゲーのチームには、自衛隊の人もたくさんいるんです。僕はその人たちの話を聞いて、とても参考になっています。」

私は感心して、その子に知り合いの若い自衛官の話をしてあげました。彼はキラキラ目を輝かせて、私の話に聞き入ります。自衛官の訓練の厳しさに話が言い及ぶと、

「自衛隊に入るために、僕は毎日5km走っているんです」と言いました。(キロ数はうろ覚えですが)

その辺の普通の子より立派です。結局私はその子のサポートで、サバゲーの銃を使わせていただき、的当てに挑戦しました。一緒に写真も撮ってもらったりして、とても感動して帰ってきました。

この後で、げんちゃんに

「T高校にも、しっかりした子がいるね。あの子は誰?」

と尋ねました。

するとげんちゃんは

「泉くんだよ」と言いました。私はあきれて、

「え?何言ってるの? 今日私に銃の扱い方を教えてくれた人だよ!」

と、なかば、怒りながら返しました。それでも、

「泉くんだよ」

と繰り返すけんちゃん。

なんと、それはあの太ってぼんやりとした目線の泉くんだったのです!

薬をやめたら、ぼんやりが治ってしまった発達障害の衝撃

私はびっくりして、久しぶりにLINEを開き、お母さんにこの変わりようはどういうことか尋ねました。すると、小学校の頃から飲み続けていた薬をやめたら、泉くんは全く変わってしまったというのです。

卒業後自衛隊への道を選んだ泉君

その後、泉くんは初心を貫き自衛官になりました。彼は一途なところがあり、言語能力も高く、友達もいました。

しかし、反面、自分の立ち位置からしか物事が見れないところもあったようで、学校の先生と喧嘩をしたとか、自分が納得しなければ、てこでも動かないとか、とても困ることもあったようです。

ですから、彼が自衛隊に入ったときには賞賛を送りましたが、続けられるのか、心配もありました。

自衛隊を半年して、やめて帰ってきた

さて、その後半年して泉くんは自衛隊をやめて帰ってきました。どうしても耐えられない訓練があったとか、上官が厳しかったとか、いくつかの原因をお母さんに話したようです。

しかし、知り合いの自衛官から、初年度の訓練がどれほど大変なものか聞いていたので、私は半年続いたことがすごいことだと思いました。私なら、1か月さえ持ちません。絶対!

普通の人でも耐えられなくて、あっけなくやめてくる人も多い中、半年耐え抜いた泉くんは、かなりの能力の持ち主だと思います。

しかし、彼の熱い想いからすると、挫折、と言うこともできるのかもしれません。

経験や失敗からの学びが、予想外にうまくいかない発達障害

家に帰ってしばらくの間、泉くんは家にこもり、今年になって、量販店でアルバイトを始めたということでした。

お母さんは、泉くんが頑固で、なかなか自分のアドバイスを聞いてくれないので、ただ見守るしかできない、とため息。

「いろんな失敗から、学んでくれればいいんだけど」

私はそれを聞いて、あることをお話ししました。

もし彼らが、特別な経験や失敗から正しく学び、次に確実につなげていけるのであれば、それはもう発達障害ではないと。彼らは、一つの事象を、細かく、しかも正しく分析し、次の足がかりへとつなげていくことができません。また違う立ち位置に自分を転換させ、起こった事象を、多角的に見つめ直すこともとても苦手です。できないとさえ言ってもいいでしょう。それゆえに、行き詰まり、また同じ失敗を繰り返し続けるのです。

それは、まるで地面からひょろひょろとした一本の細い棒が突き立っているようなもので、ちょっとした風で倒れ、時には折れる。

この子たちにとって、太くて、幾重にも張り巡らせた棒にするのは、なかなか容易なことではないのです。

失敗から学んでくれるといいね、とそばで願いつつ、ちょっとしたアドバイスを出すだけで、一つの事象が、正しく言語化されて自分の中に落とされていく、そんなことが自力で可能なのは、その子が健常者だからです。

中には、なんとか自分をメタ認知しようと努力し、自分を修正していける発達障害の人もいます。普通の人よりは時間もかかるし、手間もかかるけど、自分の力でボーダーラインまで持っていく。発達障害の方では、超エリートと言っても良いと思います。

多くの発達障害の人たちは、人の手を借り、一つ一つ、起こった事象をもう一度取り出し、分解して、言語を付与し、正しく彼らの中に収納し、直さなければいけません。そうしなければ、ひどい場合、げんちゃんのように、失敗の経験は捨てられたり、忘れ去られたり、また、それを検証できるような立派なお子さんでさえ、誤学習し、間違った収納方法で、自分の中に落とし込んでしまうことが多いのです。

発達障害の我が子に必ずやってほしいこと

私たち親は、失敗から学ぶだろう、と期待して、見守るだけではいけません。その検証作業、言語化して分解して、落とし込む作業をしてやらなければならないのです。しかも、折に着け何度も何度も・・・方向性も変えたりしながら・・・

私は何人ものお母さん方が、祈りつつ見守るだけにしているのを見てきました。

以前ブログに書いた、軽犯罪を犯してしまい、一日だけ留置場に入ってしまった発達障害のお子さんのお母さんも、これだけ苦しい経験をしたんだから、当然お子さんは反省しているだろう、思い知っただろうと思って、検証し続けることをしていませんでした。

彼はその後再犯などはしていないし、今は普通に生活していますが、普通の人ほどには、その苦い経験を、強く自分に刻印している様子はありません。

あっさり忘れてしまうことのないように、色々なタイミングで、何度も取り出しては検証し、取り出すたびにあらゆる方向からあらゆることに結びつけ、心に刻みつけていく必要があるのです。そうすることによって、次に起こった事象と、過去の出来事や失敗が、少しずつ繋がって、いわゆる細い棒は太くなり、数が増えていくことができるのです。

彼らの場合、その場で注意し、”見守ってやるだけ”ということのリスクはとても大きいのです。

げんちゃんを高校卒業後、あえてファームに置くわけ

このことは、私がげんちゃんを高校卒業後に、どこにも所属させずに、手元に置いて、独自のプログラムをやっている理由でもあります。私がタッチできる世界に彼を置いて、起こる事象全てを、正しく検証し、言語をつけて一度洗い直し、心に正しく落とし込ませるには、ブラックボックスができてしまう、外部に出せないのです。

そこで、勝手なフローチャートを作られて、誤学習を平然と行ってしまっては、もう後戻りできなくなると感じるのです。それは、自分というのが、固まってしまう18歳からの壁、ともいうべきものを恐れているからでもあります。

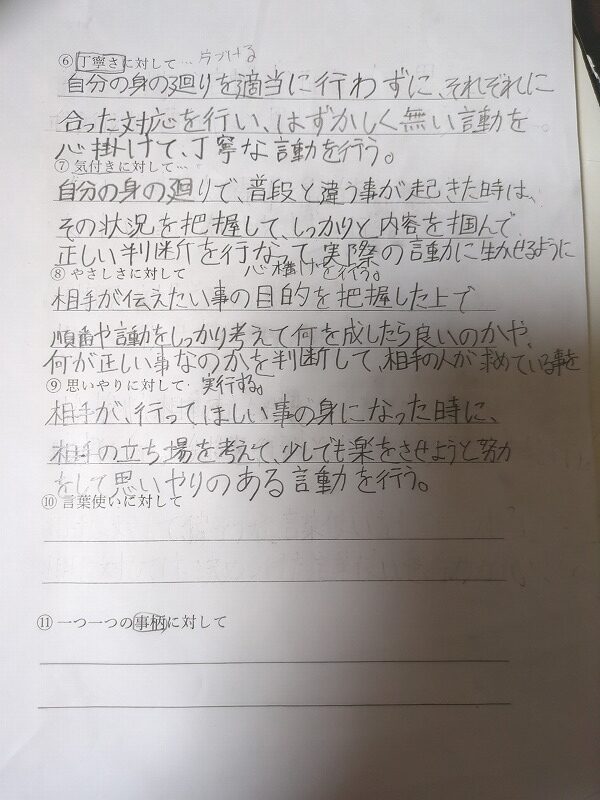

毎日作文と言う、分解と言語化作業を行う(作文の重要性)

今、毎日作文を書くのもまさにそのためです。毎日の失敗や出来事を、丁寧に一つ一つ分解し、把握している気になってるだけで、全く把握してないことを、明確にしてやるのです。

また、わかりきった常識や、教訓のようなことも、いちいち文章におこさせます。S先生が書いた、教訓のような文章も書写させ、音読させたりしています。自作作文はそう簡単ではありませんから、先生が教え、それをしたため、また清書させるということを行います。

正しいことは何なのか、一つの絵をざっくり見るのではなく、虫メガネでキャンバスの布地まで見えるような分解の仕方で、自分の中に落とし込んでいく作業をするのです。

社会に出る前に、ファームで徹底的にやらなければいけないことは、まさにそれなのだと思います。

泉くんはげんちゃんより意思が明確であり、できることも多いだけに、かなり固まってしまっている今、この作業をやるのは大変なことだと思います。親だけでもなかなかできないと思います。

泉くんが、この人なら言うことを聞く、という適任が出てくることを願っています。

公開コメント 承認後公開

取り返しのつかないことではない限り、失敗はどんどん経験して欲しいです。

うちもしっかりしてきたとはいえ、とんちんかんさは散りばめられています。

先日、高校へ得点開示請求をしに息子を連れて行きました。得点を教えてもらってどうするのかまで考えが及びませんから、案の定メモするものの用意もなく、スマホの持ち込みもしないから写真も撮れず。そうなることは想定内で、でも助言はせず、あえて失敗をさせました。高校の先生からメモの話が出て、気がついたようです。それ以外にもやり取りの中でたくさんボロを出していましたが、そうやって母親ではない第三者からの指摘が1番気付きが多く落とし込めるので、利用させていただきました。

前と変化しているのは自分ですぐにフィードバックができるようになったことです。それを活かそうと努力もしています。それがスムーズにスマートにいかず、結果は失敗だらけだったりしますが、それでも着実に成長はしています。

親だけでは難しいですね。負担もかかり、潰れてしまいます。しっかりと向き合って真摯に指摘ができる人が周りにたくさんいてくれるとありがたいですね。

夏みかんさん

生活の細かいこと、社会のルールのこまごま、比較的神経質な性格のお子さんは、失敗していやだった、という思いがわくので、失敗から次に改善してくれる率が高いですよね。

あまり気にしない、すぐに流してしま子は、まずはそこからになってしまいます。げんちゃんは、それです。

ま、どちらにしても、フィードバックできるだけの、言語能力や空間認知が必要です。基礎能力が高い夏ミカンさんのお子さんは、順調にいっていますね。その部分がなければ、基本的なことのフィードバックもままなりませんから、まずはそこからです。

ただ、人間関係のこと、とか、ちょっと複雑になってくる社会のあらゆるグレーなことなどは、ただ失敗するだけではなかなか入りません。

あるレベルにいるお子さんは、普通に社会に出ていくので、それからが勝負になると思います。

その時に壁にぶちあたったときに、自ら、言葉におこし、掘り下げ、関係づけていくためには、良いアドバイザーがいるといいな、と思います。

でも、素直な性格、自分はもしかしたら、正しくないのかも? と言う謙虚さ。

子供時代は、そこをしっかりつけていくことが大事なのかな、と思っています。

仰る通り本人に任せて祈っているだけでは、せっかくの体験から何かを学ぶどころか、語学習や認知のゆがみを積み重ねて、常識からどんどんズレて行くばかりという場合があると思います。

ですから、1つ1つ取り上げて確認して行く作業が必要になると思います。

特に、げんちゃんの場合は、ベースとして大らかで楽天的という性格がある上に、細部に気を配って詳しい検証はせず、全体を漠然と捉えて満足してしまうという思考パターンも持っているので、注意が必要だと思います。

大らかで楽天的で前向きな性格自体はとても良くて、成功型の人間になりやすい特性を持った恵まれたタイプだと思います。これは、親御さんから譲り受けた良い性質なので、うらやましいばかりです。

しかし、漠然としか物事を捉えず、細部への検証が甘々なところは、いただけないです。丁寧な確認が本当に大事だと思います。

Takekoさん

ほんと、げんちゃんを見てくださってるだけに、よくわかっていらっしゃると思います。

よく言えばおおらか、悪く言えば、すべてにおいて、適当、でたらめ。それでいて、やれてるとすぐに錯覚する。

ぼんやりレンズで見てるピンボケ像で、自分は、よく見えた、と思ってしまうのでやっかいです。

まず、見えてないんだよ。という所から始めないといけないから、疲れます。

そこを突き付けても、は? みたいなこともあるし、突き付けて心に落とす前に、どこかの段階で、捨てたり。

なんでも、納得すれば、自分の言葉で出力できるはずです。そこにまで落とす必要があります。

人の言葉でうわっつらを並べているときは、すぐにわかります。

そこをしっかりダメ出しできる人でないと、げんちゃんは指導できないです。

Takekoさんをはじめ、先生陣は、ありがたいことに、ゴージャスすぎます!

ま、それでもなかなかですから、とんでもない御仁(ごじん)です。

げんちゃんの文章も字もとてもしっかりしていますね。息子はここまでは書けないと思います。もし仮にやらせてみたとして、この文章を書いたとしたら、それは息子の言葉ではないと思ってしまいます。

げんちゃんはS先生やたけこ先生の指導で、自分の思いを文章にできるようになってるのでしょうね。こういう指導をしたいと思っても私にそこまでの忍耐力がなくてできる気がしません。

それから、失敗から学ぶということは次に活かすということだと思いますが、息子の場合、失敗すると次も同じように失敗するのが嫌だからと逃げてしまうところがあります。

なので失敗しないで過ごせるところを求めているようです。つまり何かにチャレンジするよりは、難しくない仕事(障害者枠、A型B型事業所)がいいと思っているようです。アルバイトで落とされたことが次へのチャレンジを避けることになってしまいました。

私も歯痒く思いながらも、実は息子の方が自己認識ができてるのかと思ったりしながら揺れてます。

息子が偏りだけで優れた能力を持っていたらもっと違ったサポートをしたかったのですが(それがたとえ極めてマイナーなことであったとしても)息子は自分の等身大の能力をわかっているか、もしくはそれ以下だと思っているようです。過大評価するのとどちらがいいのかわかりませんが、自分はできない、自分は無理だから…みたいなことを言ってます。

専門学校でも一般の子たちと授業を受けて、できないことだらけなのだと思います。無駄じゃなかったと思いたいけど、できない自分を認識する経験につながったかもしれません。

繊細というわけでも無いけど、どちらかというと卑下するようになった気がします。

ゆうママさん

げんちゃんの字、意識レベルが、もともとひどすぎる子だったので、少しずつましになったら字もましになりました。

書写を習っても、まったくうまくなりませんでした。(今も習っていますが・・・)書写のせいでましになったのではなく、どうも、心をS先生にいじられて、コアなとこがちょっと進化したために、字がきれいになったと思います。

プリントのペーパーは、自分で考えた文章ではありません。先生と何度も何度もやりとりし、先生にたたき台を教えてもらって、それで書いています。

何事もピンボケ男ですから、作文も行きつ戻りつひどいです。

お子さんはチャレンジをいやがるんですね。

げんちゃんもそうです。福祉のぬるい感じは、すぐになじみます。プライドが高いのかな?と思うけど、最初だけ、ありゃ、こりゃ楽じゃん、となると、すぐになじみます。

お子さん、もっともっとチャレンジしてほしいですよね。

たぶん扱い方は、げんちゃんとは全然違うのだと思います。お子さんに合ったやりかたで、伸ばしてくれる環境や先生に出会うといいですよね。

私も、もう私一人でなんともできない、と感じます。

非公開Mさん

お嬢さんは、大学生ですね~。すばらしいですね!意欲がげんちゃんとは大違いのお嬢さんは、どんどん伸びていきそうです。

しかし、大学は、履修科目を自分で選んだり、高校以上に、自己責任で進んでいかなくてはなりませんから、発達障害のお子さんたちには、ハードルが高いですよね。一つ一つの科目の得意があっても、その前の段階で、マルチタスクをこなさなければなりません。

マルチタスクほど、彼らの苦手なことはないようです。

お母さんがサポートはしかたがないかもしれませんね。しかし、そういうでこぼこの低い部分を補うことによって、先にすすめていけるのは、すごいことだと思います。

自動車学校も、多くの発達障害のお子さんの受難とでも言うべきところですよね。あれは、実技もですが、学科が、すこぶるひっかけ問題で、普通の人でも、熟考しないと、思わず落ちてしまいますから。

この自衛隊に行ったお友達も、がんばってとられました。お母さん曰く、苦労したそうです。

でも、良いチャレンジになりますね。

ただ、免許取って、注意欠陥があると、やはり心配はつきものです。いっしょに同乗して、訓練もいりますね。

げんちゃんは、まだ自動車の免許は危なすぎます。落ちるだろうし・・・

大學でも、このブログのように、失敗や体験を言語化し、正しく自分の実にすることができたらうれしいですね。お母さんになんでも話してくれて、正しいフローチャートができていくことがカギですね。ママの出番はまだまだ多いですよね。大変ですが、成長を見るのは楽しいですから、がんばってください!